| 索引号: | LH331082-072/2021-116434 | 公开方式: | 主动公开 |

| 成文日期: | 2021-11-08 | ||

| 发布单位: | 白水洋镇 |

| 记忆中的白水洋 “80后”的“老屋时光” |

|

|

作为一个白水洋土生土长的“80”后,王英杰的白水洋的记忆存放于他从小长大的“老屋”里。老屋的意义是什么呢?是众人围坐在院子里看黑白电视机节目的热闹,是结伴去小溪里捉鱼的兴高采烈,是在田间地头嚼着甜草茎的惬意,是吃到兹拉冒油的热乎麦饼时的满足…..白水洋老屋承载的是一代人温暖的孩童时光,是天南地北白水洋人留在心底深处最柔软的那一部分。

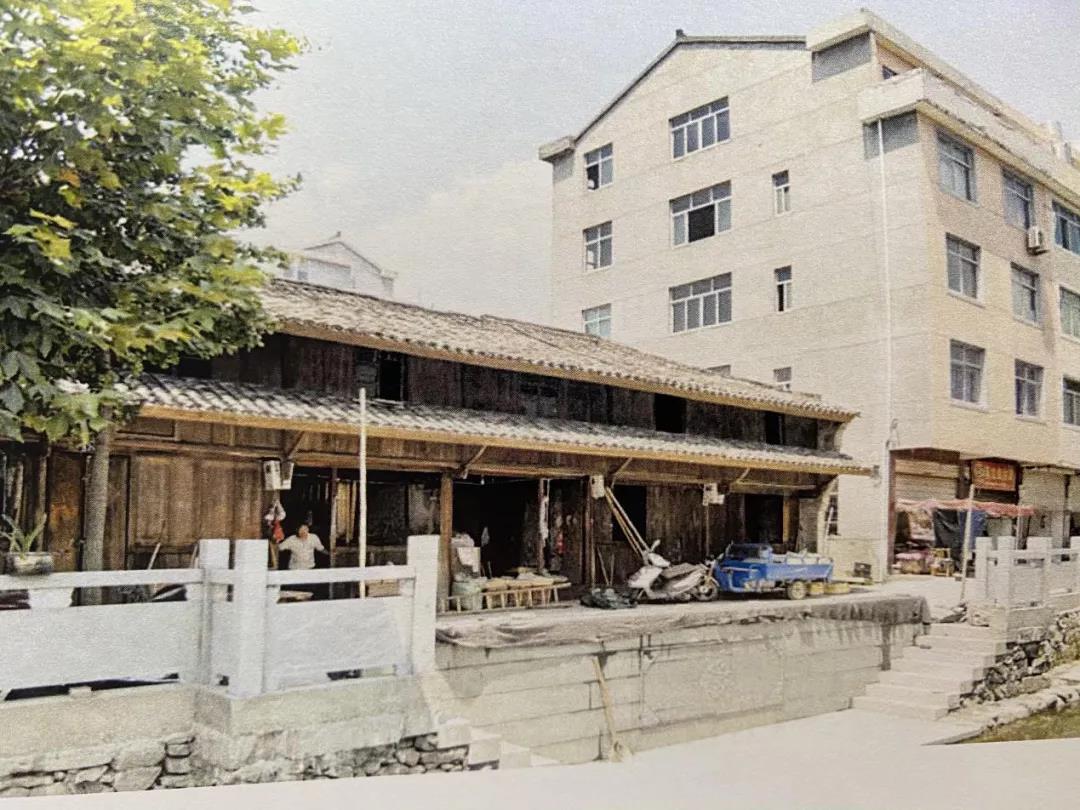

王英杰,男,白水洋村人,现任白水洋村支部委员,临海市第十四届十五届党代表,2017年被评为白水洋镇最美党员。热衷参与白水洋镇文化体育事业传播的他还有另外两个头衔:白水洋镇体育联合会秘书长,白水洋镇篮球协会副会长。在白水洋中学就读时,王英杰受老师张月标影响爱上了写作,曾在大学时担任学校的编辑部部长。 下面,让我们阅此美文,跟着作者去感受下他的“ 老屋”时光吧! 那山,那水,那老屋 最近几日,时有看到曾经的白水洋人或在白水洋工作过的名人作家关于白水洋的回忆文章,拜读之后记忆深处的儿时点滴被彻底的激起,荡起的涟漪再也难以平复,故作一小文以纪念再也回不去的曾经,期许曾经的儿时伙伴看到图一乐! 时光荏苒,岁月如梭。我们80后的小伙伴们,在中国五千年从未有过的风云变幻与社会激荡中的几十年光景中成长。在这几千年未有的大变局下,我们自卑过,憧憬过,奋斗过,失败过也自豪过,我们饿过,哭过,苦过,也甜过。人到中年,上有老下有小,不算好也不算坏。闲时和三五好友喝茶,聊天,最难忘却的却永远是儿时关于“老屋”的记忆。 我的记忆起点,就是我在桥头的老家。白水洋中学校门口就是小溪,溪上有一座桥,从白水洋中学顺小溪下来几百米,到第二条桥之间的那一个大致范围就叫桥头。

我的老屋和白水洋中学一墙之隔。小时候坐在家里都能听到学校的读书声。在那个楼上楼下电灯电话都还是老一辈对美好生活向往的年代。结束一天的辛苦,晚上,长辈邻居都会带上一张草席,一把蒲扇,来到白水洋中学的操场上,三三两两的围席而聚,或坐或卧。孩子们都喜欢围在有学问的老人跟前,听他讲“大书”。什么叫大书呢?说白了就是侃大山。只要大家脑子里有的,什么都聊。从三国到水浒,从西游记到解放军,从领导人的兴趣爱好到毛主席的接班人,不管是从广播听到,报纸上或地摊文学看到,反正经过自己的想象与加工,说出来的大书那也是唾沫横飞煞是好听。 不久之后,西游记却以另一种形势开始出现在我们的世界中。那时候,我奶奶家拥有了一台十四寸的黑白电视。以现在动则55到60寸的眼光来看的话,14寸的黑白电视几乎是很难理解的。但就是这台电视却生生让邻居和中学生看出了现在院线大片的感觉。西游记的魅力实在太大了,再加上那时候人们匮乏的精神世界。每到晚上播放西游记时真是万人空巷。晚饭后,大人把电视搬到院子里,小孩坐前排,大人邻居围坐板凳上,只要西游记片头曲一出,不一会,就开始有中学生开始放弃晚自习跑出来观看,慢慢的来看电视的中学生越来越多,特别是放学后,围的里三层外三层,外面看不到的拿板凳站上面,再看不到的还有爬到树上的,更有甚者实在挤不进,就在那里听前排的人转诉电视内容。这也成为了我对老屋最难忘的一个场景之一。不知道当年那些围观的学生现在会不会对他们的下一代讲述当年的故事!

那时门口小溪的水真清啊,几个深水潭,像透明的玻璃一样清澈见底。各色溪鱼,成群结队追逐嬉戏,特别有一种马口鱼,到了成熟季节,雄鱼为吸引雌鱼,身上长出了斑斓的色彩,漂亮极了。一到下午,人们陆续过来游泳,这是天然的游泳池加澡堂,由于溪水是活的,从几公里外的大雷山上奔流而下,冰凉透骨,一个猛子扎入水中,身上的暑气霎时消失的无影无踪。孩子天生喜水,我也不例外。在游泳之余我们还会骑水牛。有一个亲戚养了几头水牛,下午的时候都会把水牛牵到我们游泳下游的一个深潭,别看水牛在地上挺笨拙,它游泳的本领是相当高。我就时常爬到水牛的背上,水牛就像一只潜水艇一样背着我在水里飞快的前行,那感觉别提有多拉风 了。 小溪是我们儿时的欢乐源泉,游泳也游了,水牛也骑了,肯定少不了抓鱼捕蟹。捉到螃蟹就学大人一样,用裤脚把它卷起来。摸到一块扁平的石头时,就可以用它来打水漂,用拇指和食指捏住扁石的一边,歪下身子,最大程度的靠近水面,然后用力的贴着水面甩出去,石头在空中飞快的旋转起来,落到了平静的水面上,然后水面绽开了一个圆圆的水圈,石头在击中水面的一刹那因为惯性又重新跳了起来,朝前面跃去,又不断的击打出一个一个的涟漪,那荡漾的水面倒印着蓝蓝的天空,就像人笑起来的皱纹一样,在我的心中不断的化开......螃蟹好捉,但抓鱼可是个技术活,别看水里一群群的鱼,真想捉住它们,那可不容易。这些溪鱼天生胆小,游速又快,一受惊吓像箭一样向远处乱窜。直到有一天我见识到了可法伯伯的操作才知道原来鱼是这么捉的。只见他拿着一根长竹竿,看到哪里有鱼群就举起竹竿用力的朝着水面击打,竿和水碰撞的水花四溅,发出啪啪的巨响,水里的鱼群顿时惊吓乱窜,拼命的摆动尾鳍,有些胆小的溪鱼纷纷躲到了石头缝里。伯伯看准了鱼躲藏的石头,慢慢的趟着水过去,站到石头的下方,轻轻的拔开水面,小心的张开两只手掌,从石头的下方开始往前方绕过去。等两只手快碰到的时候,突然双手发力,手指并拢,朝着石缝按下去,果然一条三指宽的彩色马口鱼被他徒手捉了起来。可法伯伯左手捏着鱼,右手从裤袋里掏出几根稻草,塞到嘴里,用牙齿咬住一头,右手指头随意的绕了几圈,一根简易的绳子就制成了。接着把绳子从鱼的嘴巴里穿进去,再从鳃里拉出来,鱼儿此时还在拼命的甩动着尾巴,用尽最后一丝力气做着挣扎。但是它的运气不太好,碰到了一个捕鱼高手,注定了今天只能成为这个猎手的下酒菜。可法伯伯如法炮制,不大一会功夫,就用稻绳串起了圆圆的一串五彩的溪鱼。虽然时间过去了几十年,但当年的那一串溪鱼就像是一圈彩虹或图腾深深的印刻在了我的脑海里。

离老屋不到百米,就是一大片田地。种满了各种植物花草。少年时代的我们饿肚子的时候还是不少的。于是我们就会自己去地里找点小零食。那时候田野里有一大片的草,我直到现在也没搞清那到底是什么植物,但是并不妨碍它成为我们儿时的棒棒糖。我们把它的根拔出来,然后放到嘴里咀嚼,会有一丝丝甜甜的味道。要回家的时候就拔一把塞到裤袋里,一路嚼着回家。在路边还有一片类似芭蕉的花,折下花朵,在它的尾部轻轻的吸一吸,里面会有像蜂蜜一样的糖水淌出来,带着花香,一起顺着你的喉咙流进胃里,别提有多舒服。那满足感用任何的语言来形容都不过份。

到了秋天,田里的水稻成熟了,我家有好几亩的稻子,所以每年割稻的时候都会叫亲戚来帮忙。这时候妈妈就要准备做麦饼了。麦饼一直是我最喜欢吃的面粉类食物。因为从小就看着长辈做麦饼,盼着吃麦饼,在不知不觉中也学会了这项技能。所以有时候朋友来家里玩,我亲手做麦饼给他们吃时,他们都直呼没想到,我居然能做这么好吃的麦饼。

白水洋的麦饼,还是很有特色的,总结起来就是大,厚,香,有嚼劲。割稻时,大家都去田里干活了,差不多饭点,妈妈就从地里回来了。然后开始揉面,用中筋的面粉,加适量的水,几克的盐,搅拌,直至面粉揉到光滑,然后放到一边用盆盖起来,等它醒一醒,醒的意思就是面团放一会儿,会变软。在这个时间内就可以调馅了,我们白水洋的麦饼,一般用得最多的就是猪肉加上咸菜,冷饭,萝卜丝,再加上葱,然后把馅团成一个圆团。拿出粉团切成大小相近的小团,接着用擀面杖擀成一个簿簿的圆形,再把馅放上去,左手托住面皮,右手不断地把馅料按压下去,直到面皮把馅全部包进去。接着就可以擀麦饼了,擀麦饼也是有技巧的,不能用蛮力,要用巧劲,前后左右都要擀的均匀,擀几下还要翻一个面。麦饼放到大锅里烙一下,再用铲子翻一个面,然后在焦黄的面皮上刷上一层猪油,猪油碰到焦黄的饼面,受热融化,发出滋滋的声响,一阵阵的香味紧接着就扑鼻而来,年少的我们口水都馋了出来。但是我们现在是吃不到麦饼的,母亲把一个一个做好的麦饼堆起来,做足了帮工的量,就拿来两个方箩,一个箩里放上麦饼,另一个方箩里放上一大瓦罐的粥。接着用扁担串起来,挑着往地里送饭。我跟在妈妈身后,走在狭窄在田埂上,满脑子都是美味的麦饼。干了一早上活的亲戚们看到妈妈送饭来了,估计也是饿极了,也不再客气,用手在衣服上擦了擦,抓起一只饼,倒上一碗粥,一口麦饼就一口粥,呼哧呼哧,三下五除二,像洗脸盆一样大的麦饼就被吞下了肚子。看着他们吃麦饼的样子,我的口水都不断地往下咽,眼睛死死的盯着越来越少的麦饼。终于,他们停了下来,也许是他们真的吃饱了,也许是他们看我在不好意思吃完,总之每次送的麦饼都会剩下几个,每当这个时候都是我最开心快乐的时候。

短短十几年时间,现在人们的生活水平有了突飞 猛进的发展,小孩们几乎没有再有挨饿的时候。我们那时候三天两头的吃不饱饭,对食物真的有种疯狂的痴迷。不要说像麦饼这种美味,饿的时候有点番薯稀粥吃都已经很满足了。想起以前吃不饱饭的日子,对比现在如此充实的物质生活,我都有些恍惚了。 时光滚滚向前,我们也湮没在柴米油盐的生活中,蓦然回首,那时吃过的苦,玩过的小玩意都已经不复存在。只留下脑海深处的那一抹淡淡的回忆,温暖,动人。

白水洋的山,白水洋的水,白水洋的馒头豆腐养人肥,白水洋人的精神归宿终究是记忆里最早的那一间石头老屋! |

| 打印 关闭 |

| 分享到: | 【打印本页】【关闭本页】 |